〚 一 〛

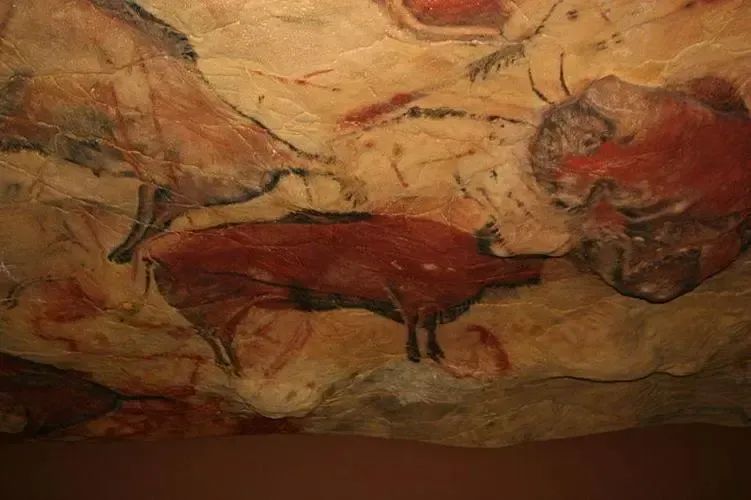

1879年夏,一个名叫马塞利诺·特·索特乌拉的业余化石收集者,带着他八岁的小女儿玛丽亚,再次来到西班牙北部一个叫做桑坦德的地方,希望能在那里找到点什么。三年前,他在那里是发现了一些动物骨骼和燧石工具的。年幼的玛丽亚对父亲的工作一无所知,也不感兴趣,便径自爬进了一个低矮的洞口。忽然,索特乌拉听到了女儿惊恐的叫声。原来,当玛丽亚因洞中黑暗而点燃了一支蜡烛时,却意外地看见有一只公牛的眼睛在直瞪瞪地看着她。于是,随着这个小女孩的一声尖叫,举世闻名的史前艺术遗址——阿尔塔米拉(Altamira)洞穴壁画就这样被发现了。

○ 阿尔塔米拉(Altamira)洞穴壁画

此后一百年间,相继又有拉斯科克斯(Lascaux)洞穴等一系列史前艺术遗址重见天日。这类史前艺术遗址在欧洲大陆发现了一百多处,为人们展现了一个充满神秘色彩和蛮荒气息的久被遗忘的世界。它们被千万年的时间掩埋在人迹罕至的荒山野岭之中,沉默了一个又一个世纪,现在却似乎要开口说话了。但是我们不知道它要说什么,也不知道它能说什么,只能目瞪口呆地看着那些直瞪瞪望着我们的眼睛。

的确,这是一个奇迹。

奇迹的创造者是一些克罗马农人。他们生活在距今两万至四万年前的远古时代,生存条件极为艰难。那时,北半球大部分地区都覆盖着茫茫冰雪,欧洲和非洲的不冻区则由苔原和无树的草原组成。成群的长毛象、野牛、驯鹿和野马在那里漫游,人类除了一些简单粗糙的石器工具以外几乎一无所有。然而,尽管赤手空拳,尽管朝不保夕,尽管谁也不知道“明天的早饭在哪里”,他们创造的艺术作品却令人叹为观止。

就说阿尔塔米拉。

阿尔塔米拉洞穴堪称“史前的罗浮尔宫”。在这个将近一千英尺长的洞穴里,布满了动物形象的彩画和线雕。画在顶部的那幅大型作品,画有十五头野牛、三只野猪、三只母鹿、两匹马和一只狼。这些形象栩栩如生,形神兼备,比例、透视和细节无可挑剔。十五头野牛或卧或走,各尽其妙。其中一只受伤的野牛,四足卧地而双角挺前,眼光怒视,表现出原始生灵的野性与活力。其艺术水平之高,让许多受过专业训练的画家都自愧不如。

○ 《受伤的野牛》

这就让人大惑不解了。是啊,三四万年前那些食不果腹衣不蔽体,连生存都成问题的史前原始人类,为什么竟能创造出这样惊人的艺术作品,他们又为什么要创造这些艺术品呢?

〚 二 〛

原始民族是人类的儿童,绘画则是儿童的“天性”。

几乎所有的儿童都喜欢画画。一个儿童,只要得到了一支铅笔或粉笔,几乎立即就会在纸上、墙上或地上乱画起来。原始人大概也如此。他们的“绘画”一开始很可能是不经意的,无意识的,只不过漫无目的地用树枝在沙地上刻画,或者用手指蘸着泥浆在岩壁上涂画。后来,才想到让这些线条或团块看起来像某种图形。比方说,像一个人,或者像某个动物。也有人认为原始人画人和动物,是因为他们对影子产生了好奇心。有人就曾看见一只猩猩用手指勾画自己映在墙上的影子。我们知道,猩猩是森林古猿的远房亲戚。猩猩的这一业余爱好,古猿想必也有。于是,当古猿变成人以后,他们当中那些特别喜欢勾画影子的机灵鬼儿,就摇身一变成了画家。

但,事情绝没有这么简单。

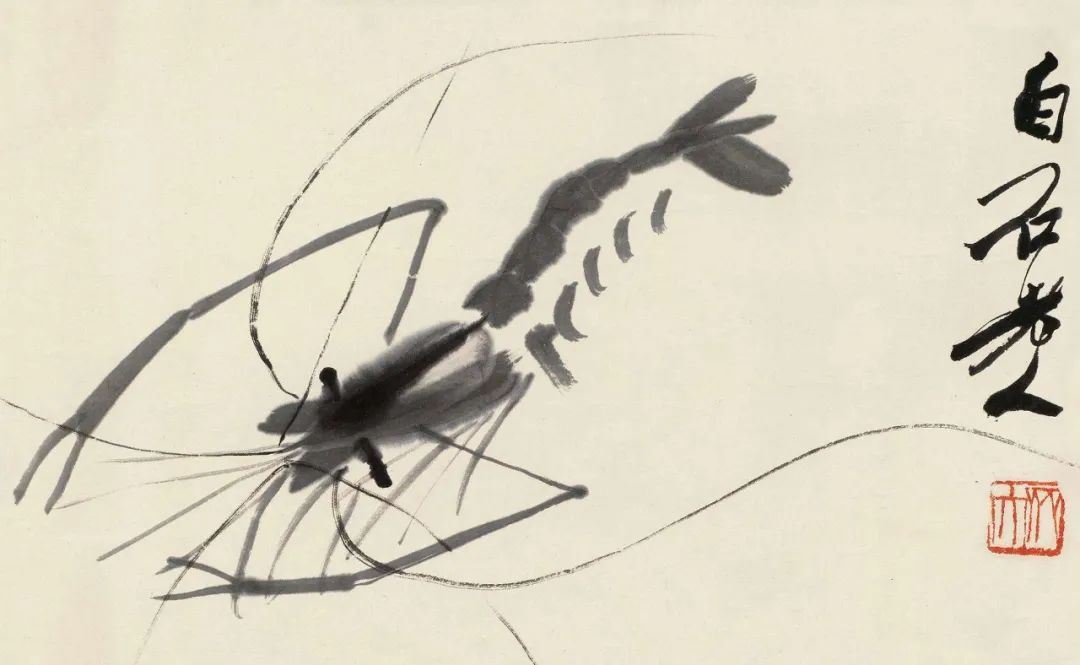

我们现在是可以轻而易举地把一件艺术品看作是现实中的某个人或物了。比方说,我们可以说齐白石画的是“虾”,罗丹雕塑的是“人”。而且,我们还知道那人的名字叫巴尔扎克。实际上,谁都知道罗丹的《巴尔扎克》并不是巴尔扎克,齐白石的《虾》也不是虾。罗丹的《巴尔扎克》是静态的,齐白石的《虾》则不但是静止的,而且是平面的。把一个三维立体的静态形象看作是活生生的人和物,已属不易。把一个二维平面的静态形象看作是它的生活原型,就更困难。

许多心理学家都指出,对现代人而言不过是瞬间直觉的东西,其实是复杂的心理现象和意识状态,其间有一系列复杂的符号换算过程,只不过我们感觉不到罢了。这就好比一个看惯了电影的人,无论银幕上出现什么镜头都不会大惊小怪。但是,当一个人的头部特写第一次出现时,几乎所有的观众都从座位上跳了起来——这个人怎么没有身子?同样,要让一个原始人承认一条画的鱼就是生活中的鱼,也并不容易。比如一只猫,就决不会对画中的鱼发生兴趣。它只会把它当作一个陌生的、与己无关的东西去看待,或者把它当作一块普通的布去抓挠。

○ 齐白石《虾》

事实上,所谓绘画,无非是一些色彩和线条。然而对写实性绘画的欣赏,却又要求不把它们看作色彩和线条,而要看作是野牛、羚羊、猛犸象或别的什么东西。先要把明明是某种东西的东西看作“不是”(比如明明是线条色彩却不看作线条色彩),继而还要把明明不是某种东西的东西看作“就是”(比如明明不是野牛却偏要看作野牛),如此“颠倒是非”,难道很容易吗?当我们指着一幅画说这是鱼、这是虾、这是螃蟹时,几乎没有人会想到,人类迈出这一步竟花了多少万年的时间。

这样说来,现代抽象绘画反倒是审美感知的一个还原了,即把原本是色彩线条的东西,仍看作色彩线条。然而人们却又宣布“看不懂”。因为人们已经习惯了不把色彩线条仅仅看作色彩线条,甚至不把它们看作色彩线条。结果,“是”变成了“非”,“非”反倒变成了“是”,这岂非正好说明绘画感觉其实是一种复杂的心理现象和意识状态?

〚 三 〛

其实,问题并不在于把绘画形象看作生活原型有多么复杂和困难,更在于我们这样看究竟有什么意义。

意义首先在于占有。

我们知道,原始人是不画花草树木的。他们只画动物和人。而且,主要是画动物。因为花草树木无关乎其生老病死,动物却直接关系着他们的生存。在原始时代,人与动物的关系可谓“你死我活”——不是吃掉动物,就是被动物吃掉。不吃掉动物固然无法存活,被动物吃掉更是不堪设想。这可真是性命交关!

为了不被动物吃掉,也为了填饱肚子,只有吃掉动物。这就是占有。但要在现实中占有一个东西,必须先在观念上占有它。正是由于这个原因,绘画诞生了。

绘画就是在观念上占有对象。史前绘画从来不是什么社会生活的再现或反映,它就是社会生活本身。它的所有形象都是生活中实有的,是实实在在的生活。比方说,是狩猎者们亲眼看见的那些野牛、羚羊和猛犸象。原始画家辛辛苦苦把它们画出来,不是为了欣赏,而是为了占有。因为在原始人看来,一个东西的表象和这个东西的实体是完全同一的。比如一个人的影子就是这个人,他的照片和画像也就是他。所以原始民族往往忌讳被人拍照或画像,因为这意味着自己被别人“抓”住了。我就亲眼看见一位牧人为了自己母亲的健康长寿,坚持取走了我的朋友为这位老妇人所画的速写;而北美曼丹人也十分反感一个名叫凯特林的白人探险家在他们那里画写生,因为“这个人把我们的许多野牛都放进他的书里去了”。这些猎人们抱怨说:“从那时起,我们再也没有野牛吃了。”

形象,岂止只是模样。

绘画,岂止只是摹仿。

既然摹仿即占有,那么,画得像不像,就不是或不仅是“好看不好看”,而是“得不得得到”了。要想“得到”(实际上占有),必先“像样”(观念上占有)。有几分“像”,就在观念上占有了几分。摹拟和再现一个事物的真实程度,是同实际占有这个事物的可靠程度成正比的。一个猎人艺术家在狩猎前画一头野牛,他画得越像,逮住这头野牛的可能性也就越大。如果画得惟妙惟肖,那就十拿九稳。倘若失手,则应该归咎于那位画家很愚笨地把野牛“画走了样”。这样一来,技巧拙劣的画手就会被淘汰,手艺高超的画家则备受尊崇,而史前绘画也就迅速地超越了“涂鸦”,走向了“写实”。

○ 李华摄影

〚 四 〛

绘画写实能力的获得是一件了不起的事情。有此能力,人类便可以随心所欲地在观念上占有一切对象了。

不过观念上占有毕竟不等于实际上占有。绘画形象与它所要占有的对象相比,无疑“先天不足”。生活形象是生动的、鲜活的、千变万化的。那天边的云,远处的海,高原上的雪花飞舞,月光下的树影婆娑,瞬息万变;“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,气象万千。绘画却只能把三维空间“压缩”在平面,把万端变化“定格”在瞬间,岂非“挂一漏万”又“捉襟见肘”。

然而塞翁失马,又焉知非福。平面静态的绘画形象相对其生活原型而言,固然是“不真实”的,但这种“不真实”却能造就更高的“真实”。现实生活的真实是“有限的真实”。它丰富多彩,却也转瞬即逝;生猛鲜活,却也终将死亡。一朵花在春风中绽蕾怒放固然美丽,但这美丽又能持续多久呢?也许数日暴晒,便枯萎零落;也许一夜狂风,便片瓣不存。生命是一个过程,这个过程可以分解为无数个瞬间。并不是每个瞬间都是美好的、有价值的,值得回忆和保存的。生命如花、如云、如流水,最有价值最有意义的很可能只在某一瞬间,正所谓“昙花一现”。昙花一现为什么让人遗憾?因为人类总在追求永恒。

化瞬间为永恒者,唯有绘画与雕塑。

绘画与雕塑的意义也正在于此。也就是说,它们都能将稍纵即逝的变成永不消失的,从而把因生命的消亡而恐惧和悲哀的人类解救出来。一个人,或者一朵花、一匹马,一旦变成绘画或雕塑,就不会再“死”了。明白了这一点,我们就不难理解为什么绘画和雕塑作品中有那么多人像和神像,就因为神是不死的,而人又不愿意死。

——本文系为陈学晶著《目光在何处:关于绘画》一书撰写的导言节选,原标题是《化瞬间为永恒》。这样的导言一共五篇,分别是关于建筑、雕塑、现代艺术、绘画、设计艺术。

认识美、理解美,以正确的姿势谈论美

由浅入深,品中外古今艺术之美

敬请阅读《谈美随笔》

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号