郭嵩焘登上远洋轮那个夜晚,凄风苦雨。

五十九岁的湖南湘阴人郭嵩焘,是中国历史上首位常驻外国的使节。

〇 门简成作品 郭嵩焘出使英国 油画

他在伦敦建立的使馆,当然也是第一座。但是这些创造历史的第一次当时并没有给他带来荣誉,反倒让他背负骂名,苦恼不堪,最后只能以黯然神伤回国告终。1

出头的椽子先烂,何况这头出得并不体面。

体面当然是正统士大夫们理解的那种。按照他们头脑中的固有观念,天朝上国可以接受番邦和远夷的朝贡,却断然没有派遣使节常驻戎狄的道理。要知道,英国人提出在北京建立代表处,乾隆皇帝都没有答应,岂能反过来?所以诏命初下,赏二品顶戴的驻英副使就死活不干。朝廷无奈,只好改派他充任“出使日本国钦差大臣”,他又称病躺倒。2

郭嵩焘则得到了一副痛骂他的对联:

出乎其类,拔乎其萃,不容于尧舜之世。

未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦。3

这种辱骂毫无道理。郭嵩焘是奉命出使,怎么叫“不容于尧舜之世”?他又不是叛国,怎么叫“去父母之邦”?

但,占领道德高地骂人的,从来不需要讲道理。

大清却已经摆不起架子,慈禧太后也亲自出面与郭嵩焘推心置腹:

旁人说汝闲话,你不要管他。他们局外人,随便瞎说,全不顾事理。横直皇上总知道你的心事。4

当然,谈话前,朝廷免去了郭的兵部左侍郎职务。5

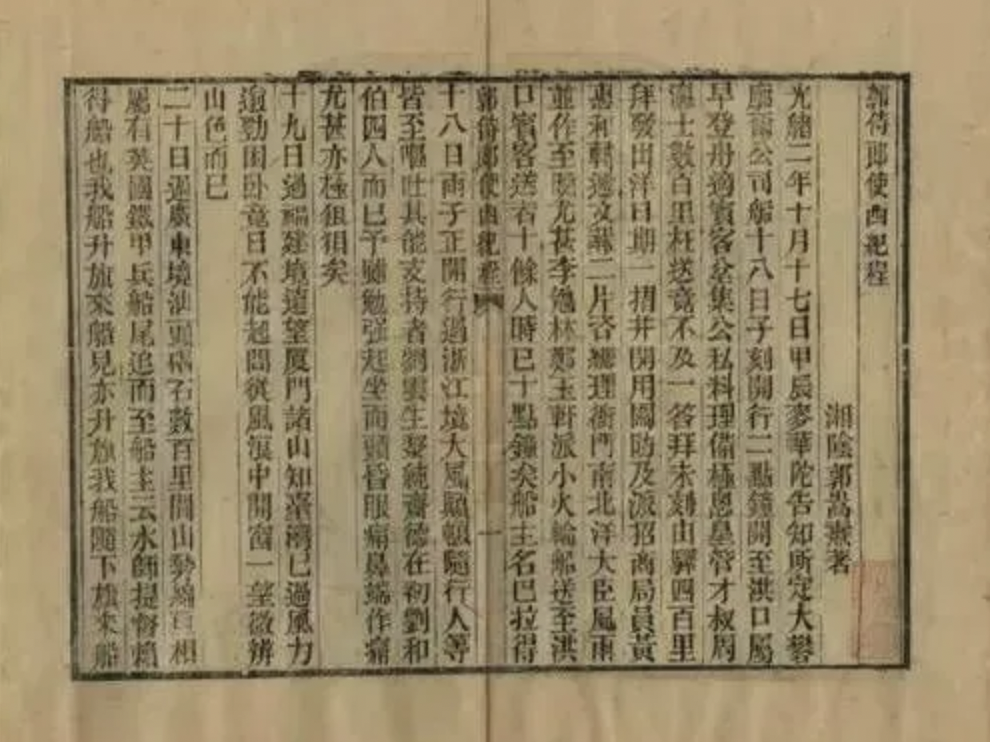

郭嵩焘自知在劫难逃,只好忍辱负重。不过,尽管慈禧太后态度诚恳,朝廷又给了他礼部左侍郎的头衔,郭嵩焘却仍在到达英国不久就被弹劾。原因,是他遵照总理各国事务衙门(后来改组为外务部)的指令,将自己出使途中的日记整理之后寄回国内,同文馆以《使西纪程》为名出版。谁都没有想到,这竟会引起轩然大波,致使朝野舆论哗然。

〇 《使西纪程》(样本)

慈禧太后无奈,只好下令毁版。

副使刘锡鸿也在背后捅刀子。此人原本鱼贩之子,由于熟悉黑社会,在对付“盗匪”时大显身手,被曾任广东巡抚的郭嵩焘另眼相看,举荐为驻英参赞。没想到,因为原定的副使不肯接任,副使变成了刘锡鸿。

结果,刘锡鸿与郭嵩焘势不两立。朝廷只好改派他出使德国,最后又将两个人同时免职。回国后,郭嵩焘称病还乡,刘锡鸿不久死去。6

不过,两人都不承认有个人恩怨。

〇 左:郭嵩焘 右:刘锡鸿

郭嵩焘说,拟派参赞由我,改派副使也由我,只是他不信。

刘锡鸿则称,我平生从不记仇,但绝对不能容忍大家都认为是汉奸的。7

那么,郭嵩焘说了什么、做了什么,而获此罪名?

刘锡鸿的指控主要有三条:

1、看炮台时,因为天冷,披了洋人的衣服。

2、见巴西国王时,擅自起立。

3、参加音乐会,看了节目单。8

这种指控实在荒唐可笑,大约老佛爷也不以为然。

其实要论“崇洋媚外”和“里通外国”之罪,刘锡鸿倒有。

此人回国以后,极力主张事关七省防务的军火交易,全部交给他认识的英国人和德国人,大约是想自己从中获利。慈禧太后开始还没听明白,但发现刘锡鸿逼他在李鸿章和左宗棠之间做出选择时,便勃然大怒,将这家伙交部严加议处。

议处的结果是革职,虽然那职原本闲差。

刘锡鸿可是再也看不到“女袒其上,男裸其下”的洋人交谊舞了,尽管他津津乐道。当然,观察仔细的刘副使没有忘记告诉人们,舞会中的女子有穿希腊服装的,裙裾大褂与中国相似,这是因为希腊人最早接受中国之礼乐教化。9

可惜,希腊人什么时候中国化的,没说。

其实,刘锡鸿原本是明白人。

他和郭嵩焘都发现,英国的税制很有意思,年收入低于三百磅不交个人所得税,超过部分则不论官民一律照交,养狗和饮酒、抽烟、喝茶,也要纳税。

〇 19世纪晚期的伦敦

刘锡鸿说,这也就民主国家能够做到。西洋所以享国长久,就因为君与民都参与管理。

郭嵩焘很以为然。10

有分歧吗?貌似没有啊!

但这并不妨碍国内以“清流”自居的人,对郭嵩焘进行攻击,尽管他的《使西纪程》多半是纪实。远洋轮离开上海第三天,郭嵩焘看见了英国军舰,与船主有段对话。

郭嵩焘问:

问

我们的船为什么要升旗?

船主回答:

答

告知对方。

问

他们为什么也升旗?

答

还礼。告诉我们,已经知道公使在船上。

问

为什么又降旗?

答

报告完毕,当然应该降旗。

问

军舰上的人,爬到桅杆上干什么?

答

致敬,升桅而后可以示远。

问

为什么从我们船头掠过?

答

表示欢迎。我船停轮,则表示礼让。

郭嵩焘感叹:彬彬然见礼让之行焉。11

这当然也没什么。

真正触怒所谓“清流”的,是郭嵩焘提出不能视讲究外交策略为投降派。他指出,西洋各国也有二千年文明,不是当年辽和金可比的。其所创国际法,更是讲究信义,注重邦交,远胜春秋列国。世界形势如此,哪里还能像某些人那样一味高谈阔论,骄虚以自张大?12

听了这话,那帮家伙还不得跳起来。

但说“骄虚以自张大”却并不冤枉他们。

不信试问大清帝国的满朝文武,有几个人知道文艺复兴、宗教改革和启蒙运动,知道近代科学的兴起,知道新航路的开辟和工业革命正在使世界走向整体,而历史也越来越成为世界史?13

都不知道,还以为人家是蛮夷。

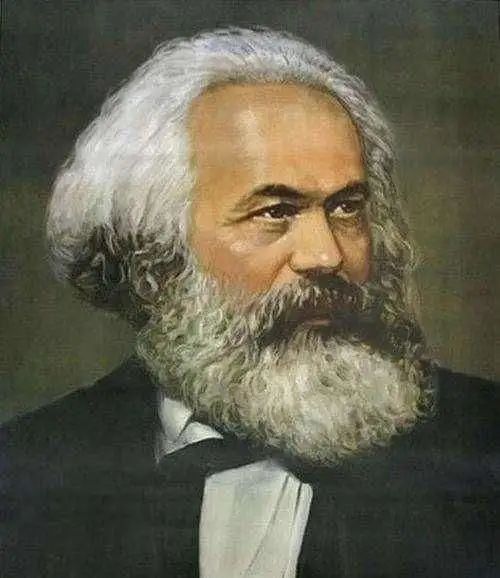

实际上,情况正如马克思所说:

一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。

马克思接着说:

这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。14

事实证明,这些话完全正确。

结果则仍如马克思所说,天朝帝国万世长存的迷信因为受到致命打击而破产,闭关自守的、与文明世界隔绝的状态已被打破。马克思的这些判断可谓洞若观火,那么请问晚清时期的统治者和决策者是否知道?要说完全没有感觉,恐怕不是事实。

也许,他们心知肚明却不愿意说穿。15

清醒的直面现实者,则会被打击。

问题在于,闭关自守并非中华文明的特性,与世隔绝也绝非中华民族的愿望。出使罗马的外交官抵达了波斯湾的汉不用说,向世界各国传播文化、开放市场的唐不用说,有着海上丝绸之路的宋和元,更是与外部世界交往频繁。

门,原本开着。

那么,为什么还要人为地隔绝于世并以幻想自欺?

很遗憾,这是自己的选择。

谜底,则也许在数千年形成的观念之中。

注释

1.郭嵩焘,1818年生,光绪二年(1876)十月十七日在上海登船前往英国,虚龄五十九岁。

2.本节所述无另注者,均据《郭嵩焘等使西记六种》朱维铮《导言》及所引,同时请参看王兴国《郭嵩焘评传》。

3.据王兴国《郭嵩焘评传》引《湘绮楼日记》。

4.据王兴国《郭嵩焘评传》引《郭嵩焘日记》。

5.朱维铮先生认为,先撤职后召见,是有用意的安排。见《郭嵩焘等使西记六种》朱维铮《导言》注23。

6.刘锡鸿任驻英副使,朱维铮先生认为是因为朝廷对郭嵩焘不放心,详见《郭嵩焘等使西记六种》朱维铮《导言》。

7.郭嵩焘的说法,见《郭嵩焘日记》光绪二年十二月二十六日条。刘锡鸿的说法,见郭廷以《郭嵩焘先生年谱》。

8.据郭廷以《郭嵩焘先生年谱》。

9.据刘锡鸿《英轺日记》。

10.据郭嵩焘《伦敦与巴黎日记》光绪三年二月二十七日条。

11.见郭嵩焘《使西纪程》光绪二年十月二十日条。

12.据郭嵩焘《使西纪程》光绪二年十一月十八日条、十二月初六日条,同时参看梁启超《五十年中国进化概论》。

13.马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中指出:不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史。

14.马克思《鸦片贸易史》。《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社2012年版。

15.马克思的话,见《马克思恩格斯选集》第二卷《中国革命和欧洲革命》一文。人民出版社1972年版的译文是:天朝帝国万世长存的迷信受到了致命的打击,野蛮的、闭关自守的、与文明世界隔绝的状态被打破了。2012年版的译文是:天朝帝国万世长存的迷信破了产,野蛮的、闭关自守的、与文明世界隔绝的状态被打破。

本文选自易中天中华史最后一卷

《命运和选择》

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号